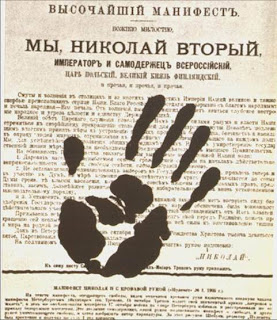

En el Manifiesto de Octubre de 1905 el Zar prometió la convocatoria de elecciones a la Duma (Parlamento). Cuando se sintió más fuerte tras controlar la revolución, mostró su verdadera cara y comenzó a dar marcha atrás, anunció que la Duma no tendría competencias en: política exterior, aprobación de los presupuestos, la formación de gobierno... Además, compartiría el poder legislativo con un Consejo de Estado nombrado por el Zar que tendría derecho a veto sobre la labor de la Duma y la podría disolver. Es decir, las prometida Duma era un órgano sin relevancia política alguna.

En 1.906 se eligió la primera Duma mediante voto indirecto y desigual, los terratenientes tenían una representación proporcional mucho más amplia mientras que las ciudades (donde el voto era más difícil manipular) vieron muy reducida su representación. No hubo candidatos del Partido Socialrevolucionario ni de los Socialistas. Como se puede observar en la tabla que sigue, ganó las elecciones el Partido Constitucional Demócrata (Kadet). Hubo 94 diputados campesinos que no pertenecían a ningún partido. Lo más destacado fue la severa derrota de los gubernamentales del Partido Octubrista.

La Duma se reunió el 27 de abril de 1906, La ceremonia de apertura no puso ser más fría. Nada más reunirse, el Partido Kadet exigió varios cambios: sufragio masculino universal, responsabilidad de los ministros ante la Duma, legislación agraria, desaparición del Consejo de Estado, amnistía... Los diputados campesinos pidieron un reparto de la propiedad de la tierra. La respuesta del Zar fue disolver la Duma dos meses después (el inspirador de esta medida fue el Ministro Stolypin). Muchos miembros del Partido Kadet tuvieron que abandonar el país.

En 1.907, se eligió la segunda Duma. El Gobierno intento controlar las elecciones, a pesar de ello, socialistas Mencheviques y Socialrrevolucionarios participaron y obtuvieron más de 90 escaños. El Partido Kadet perdió muchos escaños y el Partido Octubrista mejoró muy poco. Esta Duma no era del agrado del Zar, había muchos diputados revolucionarios. El Zar decidió actuar y detuvo a 50 diputados tildados de revolucionarios y pidió a su ministro Stolypin que reformara el reglamento electoral. La Duma acabó a los seis meses.

En 1.907, se eligió la segunda Duma. El Gobierno intento controlar las elecciones, a pesar de ello, socialistas Mencheviques y Socialrrevolucionarios participaron y obtuvieron más de 90 escaños. El Partido Kadet perdió muchos escaños y el Partido Octubrista mejoró muy poco. Esta Duma no era del agrado del Zar, había muchos diputados revolucionarios. El Zar decidió actuar y detuvo a 50 diputados tildados de revolucionarios y pidió a su ministro Stolypin que reformara el reglamento electoral. La Duma acabó a los seis meses.

Si alguien había albergado el sueño de la existencia de una Duma democrática podía darlo por finalizado. Se eligió una tercera Duma (1907-1912) en la que se redujo drásticamente la presencia de los diputados de izquierda y un auge de los del Partido Octubrista que Stolypin quería fueran fieles cooperadores del Gobierno. Una Duma obediente a los deseos del Zar. En la cuarta Duma (1912-1916) se atomizó más el voto, pero la presencia de la izquierda revolucionaria siguió siendo muy pequeña.

LAS REFORMAS DE STOLYPIN

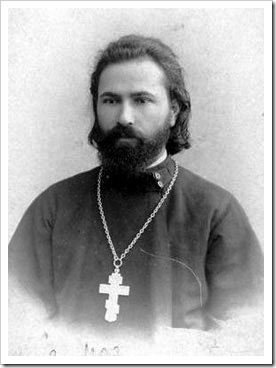

Muchos funcionarios pensaron que el modo de acabar con la revolución era realizar reformas controladas desde el poder. El defensor de esta teoría fue el Ministro Stolypin (1.906-11), quería hacer reformas pero sin poner en peligro la autocracia Zarista.

Stolypin quiso convertir a las clases propietarias en amigos del Estado. Veía necesario acometer una reforma agraria y como creía que los MIR (que explotaban colectivamente las tierras) eran fuente de inquietud e inestabilidad decidió sustituir los MIR por un sistema de propiedad individual, así que permitió a los campesinos que vendiesen sus tierras y abandonasen los MIR cuando quisiesen. Pretendía consolidar una clase de campesinos acomodados (Kulaks) y medios, amiga del Estado y enemiga de toda revolución. Además, creía que la tierra sería cultivada más eficazmente y, por lo tanto, aumentaría la producción. Esta disposición aceleró la corriente migratoria hacia las ciudades. Aunque su éxito no fue el esperado, entre 1.907 y 1.916, unas 6.200.000 familias (de unos 16 millones) abandonaron los MIR. También impulsó la colonización de Siberia.

Stolypin quiso convertir a las clases propietarias en amigos del Estado. Veía necesario acometer una reforma agraria y como creía que los MIR (que explotaban colectivamente las tierras) eran fuente de inquietud e inestabilidad decidió sustituir los MIR por un sistema de propiedad individual, así que permitió a los campesinos que vendiesen sus tierras y abandonasen los MIR cuando quisiesen. Pretendía consolidar una clase de campesinos acomodados (Kulaks) y medios, amiga del Estado y enemiga de toda revolución. Además, creía que la tierra sería cultivada más eficazmente y, por lo tanto, aumentaría la producción. Esta disposición aceleró la corriente migratoria hacia las ciudades. Aunque su éxito no fue el esperado, entre 1.907 y 1.916, unas 6.200.000 familias (de unos 16 millones) abandonaron los MIR. También impulsó la colonización de Siberia.

Stolypin pensaba que los nacionalistas rusos eran el corazón del Imperio y, por ello, ser sus dirigentes, así que recortó la autonomía a polaxos, finlandeses y otras nacionalidades.

Tuvo muchas dificultades, al tenue apoyo del Zar (en círculos cortesanos se veía a Stolypin como un político ambicioso que socavaba los cimientos del zarismo) se sumó la fuerte oposición de los Socialdemócratas y de la extrema derecha ultranacionalista. Stolpin fue asesinado en 1.911, en un teatro de Kiev y en presencia de los Zares, no sobrevivió al undécimo atentado. Le disparó un socialista revolucionario, Dimitri Bogrov, que, según rumores del momento, contó con la colaboración de la Okrana, la policía zarista.